※校正前原稿のため一言一句正式ではありません。

また、今回の代表質問はかなり長いですが、よろしくお願いいたします。

動画はや質問内容は

コチラをご覧ください

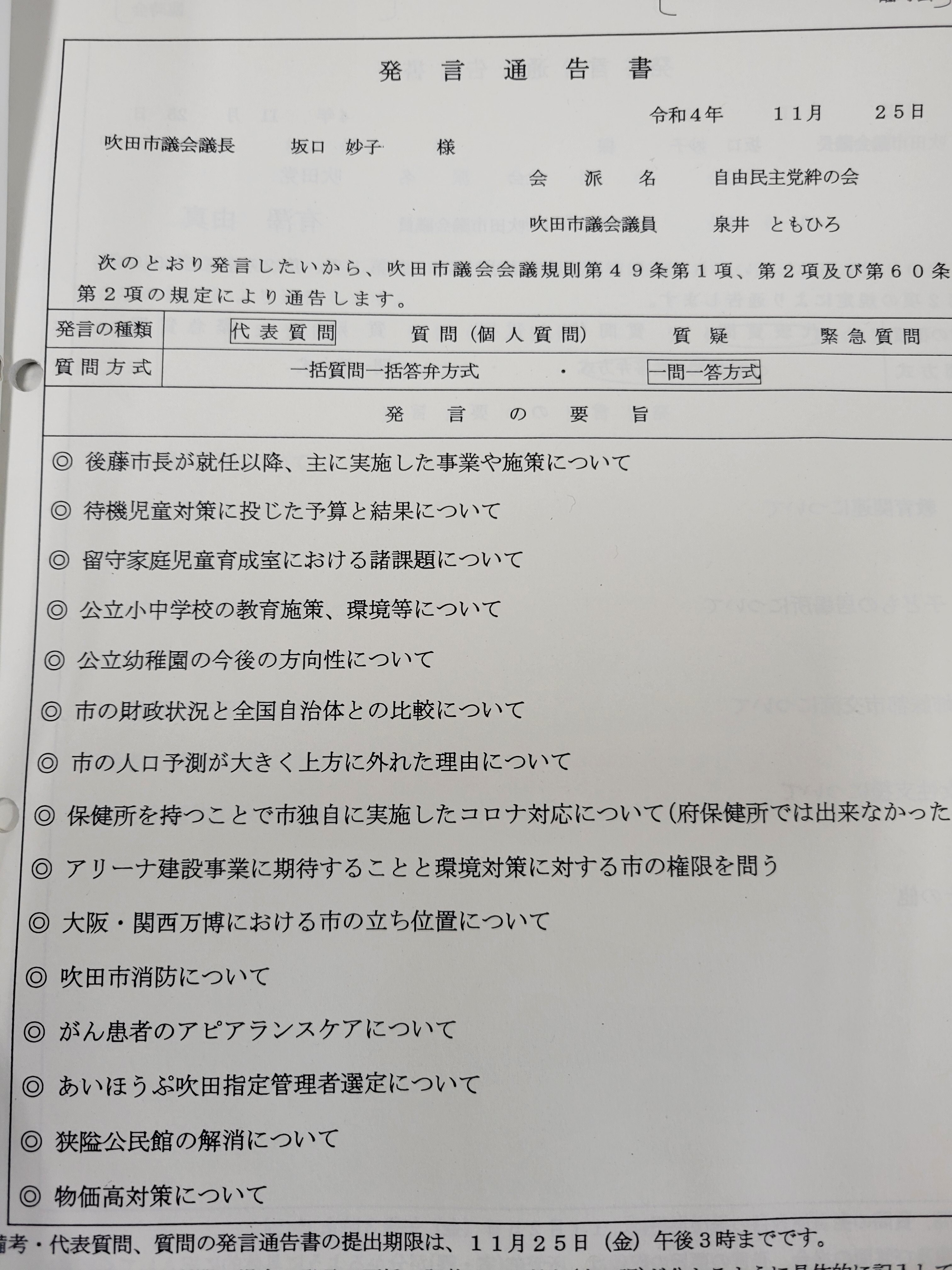

○1番 泉井智弘議員 自由民主党絆の会、泉井智弘 でございます。自由民主党議員団を代表いたしまし て質問を行います。 まず、吹田市消防についての質問に関しましては、 最後に回させていただきますので、よろしくお願い いたします。 まず、後藤市長が就任以降、様々な事業や施策が 実施、着手され我々自民党議員団の要望も多く実現 されたことは高く評価いたします。 そこで、市長に伺いますが、主に実施、着手した 事業や施策についてお答えください。また、市長は 自身をどのように評価いたしますか、お答えくださ い。

○後藤圭二市長 この8年を振り返りますと、議会の 御理解の下、経営陣及び職員力により多くの事業が 実を結び、また、計画、着手することができてまい りました。 対処別に代表的なものに限ってお答えをいたしま すが、御質問の関係上、答弁が少々長くなることを お許しださい。 最も大きかったことは中核市への移行と言えます。 保健医療体制のみならず、本市の自治体レベルその ものが大きくステップアップしました。並行してN ATSのみならず、近隣自治体との実効性の高い互 助・連携体制を組むなど、新たな地方自治制度の在 り方へのチャレンジは、全国レベルでも注目をされ ているところです。 さて、まちづくりに関しましては、北大阪健康医 療都市(健都)のオープン、千里山駅周辺の整備な ど、そして、現在、市施行による佐井寺西土地区画 整理事業に着手いたしました。今後北千里駅前や竹 見台、桃山台近隣センターの再開発にも取り組んで まいります。 公共施設に関しては、まちなかリビング北千里と 健都ライブラリーの設置、新佐竹台住宅と岸部中住 宅の集約建て替え、吹田南地区及び山手地区公民館 の新築、小・中学校の特別教室の空調整備などを実 施するほか、勤労者会館やメイシアター、スポーツ 施設の改修に順次取り組んでまいりました。 また、北部消防庁舎等複合施設や吹三地区公民館、 旧西尾家住宅の保存修理、小・中学校校舎の大規模 改造等に着手をしており、令和7年度には全ての学 校体育間にエアコンを設置をいたします。 インフラにおいては、複数の都市計画道路を整備 するほか、上の川沿いの歩行空間整備をはじめ、千 里丘朝日が丘線道路等、各地区において高質なまち づくり、交通流の円滑化、そして歩行者の安全性を さらに高めます。 また、上下水道に関しては、老朽化対策と災害リ スク低減に意欲的に取り組んでいるほか、危機管理 センターの設置や消防力の強化といった危機管理能 力及び防災力の向上のための施策を継続をしており ます。 一方、ソフト面では市保健所の設置に伴い、より 高いレベルで市独自の新型コロナウイルス対策を講 じるとともに、母子保健の充実を図ってまいりまし た。 また、他市に先駆けて、ウクライナ避難民への手 厚いサポートを行ってまいりました。 子供医療費助成拡充、保健所待機児童ゼロの達成、 病児病後児保育所の拡充等、子育て支援にも取り組 んでまいりました。 約40回のタウンミーティングで自ら市政に関する 説明を行うほか、御意見をお聞きするなど、市民の 皆様との対話を重ねてまいりました。 万博記念公園では、今年度に吹田フェスタを開催、 また、スタジアムでも音楽ライブが実現し、今後 2025万博関連や大規模アリーナ整備など、万博記念 公園周辺エリアにますます注目が集まり、一層魅力 を増す吹田市ですが、環境と交通への影響を最小化 する責任を引き続き果たしてまいります。 教育環境の整備再構築については、中学校給食実 施の具体的な検討に入るほか、先進的な取組として、 文部科学省や東京大学と連携し、いじめや不登校の 防止やインクルーシブ教育に関する研究を進めてい るところです。 ほかにも財政の健全性を堅持した中で、スモーク フリーシティの取組や独自の環境政策、木材利用促 進制度、高質な景観行政推進など、独自のまちの高 質化に取り組んでまいりました。 これらの評価は客観的な指標として、全国でも希 有な人口集中現象が物語っていると言えるでしょう。 私自身を自ら評価することはここでは控えさせて いただきます。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 自ら評価は控えさせていただ くということですが、我々自民党議員団としてはよ くやっていただいているなという思いでいておりま すので、高く評価したいと思います。 待機児童対策に投じた予算と結果について質問を させていただきます。 本市は就学前に保育所に入所できない待機児童が 最も多い時期には200人を超えていましたが、今年 度解消となりました。解消するために投じた予算は 総額でどの程度だったのかお答えください。 また、待機児童問題を解消するに当たり、市長は 関係部署にどのような指示を行ったのかをお答えく ださい。

○北澤直子児童部長 まずは、担当より御答弁申し上 げます。待機児童問題が大きく顕在化しました平成 28年度から令和3年度までの6年間において要した 事業費で申し上げますと、公立施設については、幼 稚園の認定こども園移行、小規模保育事業の整備に 要した経費で約6億円、私立施設については、新規 施設の整備助成等に要した経費で約34億円、合計約 40億円が待機児童解消に要した事業費となっており ます。 以上でございます。

○後藤圭二市長 一時、多くの待機児童を生んでしま った状況で、私は厚生労働大臣に呼ばれ、ヒアリン グを受けました。その際に、厚労省の定めた基準を 自治体独自で緩和をする考えが一部にあるが、子供 は荷物ではなく、命だ。本市は量を確保するために 質を低下することは決して行わない。厚生労働省と ともに責任を果たしたいと明確にお伝えをし、その 考えに基づいて待機児童解消アクションプランを策 定し、これに沿った対応をするように指示をいたし ました。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 次の質問をさせていただきま す。 留守家庭児童育成室における諸課題について。 このたび、来年度の留守家庭育成室の主に4年生 の待機児童を対象とした待機児童対策として放課後 の児童の居場所づくりに係る予算が上程されました が、事業の詳細、利用料の有無についてお答えくだ さい。

○道場久明地域教育部長 当該事業は、現在、進めて おります民間事業者への業務委託の拡充により、指 導員の欠員解消を見込んでいる令和7年度(2025年 度)までをめどとして、暫定的に実施する事業でご ざいます。 実施目的は、留守家庭児童育成室に入室できない 児童が、安全に放課後を過ごすことができる居場所 を確保し、保護者が安心して就労等できる環境を整 備しようとするものです。 具体的には、児童が放課後の図書室で宿題や読書 をしたり、グラウンドでの遊びなど、一定の範囲で 自由に活動しながら、安全に過ごせるよう、管理者 として基本2名の職員を配置し、指導や見守りを行 います。 開設時間につきましては、平日は放課後から午後 6時30分までとし、学校の長期休業期間は午前8時 30分から午後6時30分までを想定しております。 なお、留守家庭児童育成室のように土曜日の開設 は考えておりません。 参加費は無料としておりますが、けがをした際の 保険加入費相当額として年間500円を御負担いただ くこととしております。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 参加料は無料で、保険加入料 の500円のみの負担ということですが、それであれ ば、学童ではなくて、当該事業を希望する家庭も出 てくるのではないかと思います。その場合の対応は どうなされますか、お答えください。

○道場久明地域教育部長 当該事業は、入室できない 児童の受皿として実施するものでございますので、 あくまで見守りを前提としているため、希望による 受入れは想定しておりません。 一方で、現在、受付中の入室申請数が想定を超え る場合などもございますことから、状況を見て判断 する必要があると考えております。 また、現時点で、来年度はあくまで待機児童のあ る育成室で、緊急対応としての運用を前提として考 えておりますが、保護者の声や地域の意向等も踏ま え、今後の運用は柔軟に検討してまいりたいと考え ております。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 次、指導員の報酬についてな んですけども、本市では20年以上働く指導員の給料 は北摂7市で最も高い割に、来年度からにはなりま すが、今後、他市の指導員の初任給が上がるという ことも聞いております。そうなれば、本市の指導員 の1時間当たりの単価は1年目から5年目ぐらいま では北摂7市で最も低くなるとのことです。それで 人が集まるのでしょうか。このいびつな給料体系を 変えるべきだと考えますが、副市長の御所見をお伺 いします

○道場久明地域教育部長 まずは担当から答弁申し上 げます。 本市指導員の報酬につきましては、北摂他市等で 報酬改定の検討が進められていること、また、その ことにより採用から数年間は北摂では最も低い報酬 となりますことから、本市におきましても、初任給 となる基礎号給の改定を検討しているところでござ います。 一方で、上限については、他市と比べても高い水 準にあり、改定する必要はないものと考えておりま す。 指導員につきましては、会計年度任用職員や任期 付職員など自治体によって任用形態も異なっており、 単純に比較することはできませんが、他市の動向も 注視しつつ、適正な報酬となるよう、今後も引き続 き検討してまいります。 以上でございます。

○春藤尚久副市長 ただいま担当より御答弁申し上げ ましたとおり、会計年度任用職員の報酬につきまし ては、他市動向等を踏まえ、適正な水準となるよう 努めてまいります。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 他市より初任給が安いってい うことで、それが理由であれば、もちろん上げてい く検討はしないといけないかもわかりませんが、逆 に、20年以上ですね、これも最近20年っていうふう になっただけで、それをもとをたどれば、上限なし で上がり続けてたわけです。それまでは、断トツに 吹田市の指導員の給料っていうのはよかったわけで すから、下を上げれば上も他市同様に考えるべきだ と思います。 一部ですが、直営の育成室ではかなり活発的に保 護者会活動をされているところがあります。保護者 の任意の活動ではありますが、中には積極的に保護 者会に参加するベテラン指導員がいることを聞きま した。そうなれば同じ職場の若手指導員は、その空 気感から断りにくい状況下によって準備を手伝い、 時には参加し、休日返上で保護者会行事に参加する など、その拘束時間は相当なものになるでしょう。 それを全て無給で行っているわけですから、幾ら子 供たちのためとはいえ、不満が出てもおかしくはあ りません。 任意団体の運営に市が口出しはできないにしても、 若手指導員がサービス残業のような形で参加してい るのなら、それは問題です。本来の仕事にも影響す るでしょうし、一部の保護者はそこも含めて指導員 の仕事だと思っている節もあるようです。また、ベ テラン指導員によるパワハラまがいの言動や組合活 動に駆り出されてるなども多少残っていると聞いて おります。 若手指導員にアンケートを実施し、状況の把握を 行うなど、何らかの対策が必要だと思いますので、 要望しておきます。 理由はどうであれ、指導員不足の解消は民間委託 が早道で最良の策だということは引き続き認識して いただきますようお願いしておきます。 次の質問をさせていただきます。 公立小学校の環境について。 5月定例会において、学校のトイレの臭い問題を 取り上げさせていただき、根本的な臭いのもとを調 査し、対処すべきとの指摘に対して、学校教育部か らは、トイレの臭いの原因を把握することは、快適 な学校の衛生環境を整備する上でも重要なことと認 識しており、必要な調査の上、何らかの対応をとっ ていくとの御答弁でしたが、進捗状況をお示しくだ さい。

○山下栄治学校教育部長 学校のトイレの臭いにつき ましては、調査を行いました結果、その多くは湿式 トイレの排水口からの臭気や換気不足が原因となっ ており、学校には臭気の対策方法や換気の徹底等の 説明を行っているところでございます。 臭いの根本的な改善につきましては、トイレの全 面的な改修を進める必要があるものと認識しており ますが、それまでの間は、修繕や新しい技術の導入も含めたソフト面での対応を検討しているところで ございます。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 排水口からの臭いや換気が原 因とのことで、確認すると、排水口の蓋がついてい ないトイレがあったりとか、換気扇が止まっている などと聞きました。 ただ、排水口の蓋については予算も伴います。い つも予算がないという声を学校のほうから聞いてお りますので、そこは市の責任で対応してあげてくだ さい。

次の質問をさせていただきます。令和4年度小・ 中学校の卒業式と、令和5年度小・中学校の入学式 の運営についてお尋ねいたします。まだ数か月先の 話なので、開催時期の感染状況は予測できませんし、 文科省の通知やガイドラインもどう変わるかは分か りません。ただ、保護者には早ければ1月末から2 月初旬ごろには通知をするはずですから、そろそろ 準備もしなければいけないはずです。昨年度は来賓 の参列は中止、保護者も各家庭1名、一定の距離が 保てる一部の学校の2名参加となりましたが、次回 はどうされるのでしょうか。 世の中はウイズコロナ、アフターコロナへと動き だし、国も旅行支援を推進、飲食制限等も撤廃して おりますし、そもそも保護者が声を出さない式典で は、濃厚接触の定義からも外れております。 できる限りコロナ禍前のように保護者が出席でき るような形での開催をすべきと考えます。いかがで しょうか。仮に急に無理な状況になったとしても、 2部制や保護者限定のオンライン配信など、あらゆ る努力をすべきと考えますが、現段階でのお考えを お聞かせください。

○大江慶博教育監 今後実施予定の卒業式及び入学式 における保護者の出席については、各家庭2名以内 の想定をしております。 その上で、学校規模や感染状況にもよりますが、 人数を制限するなどの工夫により、在校生や来賓の 参列についても可能とする検討を行ってまいります。 以上でございます。

○1番 泉井議員よろしくお願いいたします。 公立幼稚園の今後の方針についてを質問させてい ただきます。 保育所や留守家庭児童育成室の待機児童や空き教 室不足が問題となる中、民間幼稚園とは異なり、公 立幼稚園では毎年大幅に定員を下回っております。 比較的充足率の高かった東山田幼稚園も来年度見込 みは20%程度と、どの公立幼稚園も来年度は20%前 後になる見込みですが、今後の方向性についてどの ようにお考えでしょうか。こども園または他のニー ズの高い事業にシフトすることも考えていく時期に 差しかかっているのではないでしょうか。副市長に お伺いいたします。

○北澤直子児童部長 まずは担当より御答弁申し上げ ます。 現時点で公立幼稚園の今後の方針について具体的 にお示しできるものはございませんが、幼稚園にお ける集団教育の在り方といった点をしっかりと押さ えた上で、就学前児童数の推移や施設の老朽化対策 といった観点を踏まえ、施設の在り方を検討してい く必要があるものと考えております。 以上でございます。

○春藤尚久副市長 公立幼稚園の現状につきましては、 今担当部長から答弁させていただきましたとおりで ございます。少子化の時代を迎え、本市におきまし ても児童数の減少や施設の老朽など、先を見据えれ ば様々な課題がございます。市民ニーズを的確に把 握しつつ、子育て支援に係る国、府の動向などを踏 まえながら、施設の在り方を検討していかなければ ならないと考えております。 以上です。

○1番 泉井智弘議員 次の質問をさせていただきます。 本市の財政状況を全国の中核市と比較して、その 内容と、それをどう評価しているか、市長の御見解 をお示しください。

○今峰みちの行政経営部長 まずは、行政経営部から お答え申し上げます。 全62中核市の令和2年度決算における主な財政指 標で申し上げますと、財政力指数については4番目 の高さ、実質公債費比率は最も低い割合に抑えるこ とができております。また、将来負担比率につきま しても、全中核市平均57.9%のところ、本市はマイ ナスの数値となっておりまして、本市のように、将 来負担額を賄えるだけの十分な財源確保ができてい る中核市は全体の3割に満たないという状況でござ います。 こうしたことから、本市は、標準的な財政需要を 税収等で賄える割合は高く、借入金の返済を含めた 将来的な負担は低い、健全な財政状況にあるという ふうに認識をいたしております。 以上でございます。

○後藤圭二市長 基礎自治体の中でも、中核市62市の 中核市は恵まれた経営状況にあります。その中でも、 ただいまお示しをいたしましたように、本市は非常 に安定度の高い財政状況にあり、1,700を超える自 治体全体では本市の財政は極めて高い健全性を保っ ていると言えると思います。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 本市の人口は38万人を超え、 今後もしばらく増加が見込まれますが、わずか10年 前、平成25年度3月現在ですね、に公表された国立 社会保障・人口問題研究所の本市人口予測から大き く上回った理由について、市長の考えをお答えくだ さい。

○今峰みちの行政経営部長 まずは、行政経営部から 御答弁申し上げます。 国立社会保障・人口問題研究所が平成25年度に発 表した地域別将来推計人口におきましては、令和2 年(2020年)の本市人口は、平成22年(2010年)の 実績値から約5,000人減り、約35万1,000人になると 見込まれておりました。国勢調査の結果では約38万 6,000人となり、実績が想定を約3万5,000人上回る 結果となっております。 推計時以降、7年間の人口動態から分析をいたし ますと、まず社会増減で、転出超過との見込みに反 し、転入超過が続き、プラスとなったことが大きく 影響をいたしております。また、合計特殊出生率が 推計に用いられた仮定値よりも高めで推移し、自然 増減におきましてもほとんどの年でプラスとなった ということも要因の一つでございます。 こうした動態によりまして、結果として、本市の 国勢調査人口は10年で約3万人増加をしたものでご ざいます。 以上でございます。

○後藤圭二市長 ただいまの答弁にありましたように、 本市の人口推移は、約10年前に国が行った推計と大 きく異なりました。それは、本市のローカルな人口 誘因力による転入超過減少や、自然増を国レベルで はその特異性を読み切れなかったということです。 我が国全体で明確な人口減少が進む中で、人口減 により財政状況が悪化し、まちの利便性や医療体制 などが弱体化する地方や郊外地域から、より暮らし やすい都心縁辺地域に人口が移動する現象は、今後 とも続くと読んでいます。このシナリオを市独自の 予測モデルとして中・長期の自治体経営、自治体運 営を行わなければならないと考えております。

○1番 泉井智弘議員 人口予測もそうなんですけど、 まちづくりにつきましてはですね、例えば、私地元 の江坂でいいますと、何十年も前、40年以上前にな ると思うんですけど、江坂がああいう発展するとは 誰も予測してなかったっていう話を聞いております。 がゆえにですね、商業ビルの間にマンションが建っ ていたりとか、まち並みがちょっとそろってないっ ていうことも言われております。今後数十年後先を 見たときに、どういうまちづくりをしていくのかっ ていうのも、やはり今から考えていかないといけな いと思いますので、その辺もしっかり見極めた上で 市政運営のほうをしていただきますようにお願いい たします。

次に、中核市移行を実現した市長に伺います。 中核市移行により、大阪府より本市が移管を受け て、直接保健所運営を行うことになりましたが、新 型コロナウイルス対策として市が対応することで手 厚くなった点など、よかった点をお答えください。

○梅森徳晃健康医療部長 まずは、健康医療部からお 答えいたします。 本市では中核市移行による保健所運営と同時に新 型コロナウイルス感染症対応を行うこととなりまし たが、検査体制を確保するためのドライブスルー方 式によるPCR検査や検体回収センターの実施、保 健所内のモバイルクリニック設置による濃厚接触者 に対する検査体制の構築、保健所業務の委託や派遣 職員の雇用等、予算を伴う事業を市の判断で、他市 に先駆けて行うことができました。 また、当該感染症対応に関する職員体制におきま しては、柔軟な兼務発令を行うとともに、昨年度に は保健師を増員して専門職専任チームを配置いたし ました。そのほか、陽性者数の急増時には全庁から 応援職員を受けることにより、迅速に対応すること ができたと考えております。 さらに、保健所が市の組織となり、感染状況を即 時に把握できるため、当該感染症に係る市本部会議 や関係室課との情報共有をタイムリーに行うことが 可能となりました。 以上でございます。

○後藤圭二市長 ただいま健康医療部からもありまし たように、検査体制の強化、必要な業務の迅速な独 自実施、職員体制の柔軟な強化、庁内関連組織との 情報共有などは、市が保健所を運営していなければ、 後手後手になっていたことは間違いありません。そ して、市民にとっての利点といたしましては、何よ りも、吹田市に住む大阪府民ではなく、まさに吹田 市民に対して可能なアクションを迅速に取れたとい うことに尽きると言えます。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 次の質問をさせていただきま す。 アリーナ建設事業に期待することについて。 吹田市にアリーナが建設されることに対してどの ようなことを期待されますか。市長の率直な思いを お答えください。

○井田一雄都市魅力部長 まずは都市魅力部より御答 弁申し上げます。 大規模アリーナにつきましては、本市の総合計画 における万博記念公園周辺地域のまちづくり方針で ある、文化・スポーツ・レクリエーション機能が集 積した広域性の高い拠点の形成に寄与し、本市の魅 力向上に資する事業になると期待をしております。 また、本市のみならず、国内外の多くの人が、ス ポーツや文化のコンテンツを楽しみ、感動を与えら れる場となると考えております。 以上でございます。

○後藤圭二市長 アリーナ建設事業については、さら に市の文化的魅力を向上させるランドマークが出現 するということで、歓迎すべきものと考えておりま す。 そして、その開発事業が完成後、市民がそれによ る影響より、そのよさが上回ることを実感できなけ ればなりません。その意味から、事業者や大阪府が どのような交通対策を計画に織り込むのか、これが 重要なポイントになると考えています。

○1番 泉井智弘議員 環境対策や、特に交通対策に ついて市の取組をお答えください。

○道澤宏行環境部長 まずは、環境部から御答弁申し 上げます。 アリーナ建設事業につきましては、いまだ詳細な 計画が明らかになっておりませんが、当該事業が環 境まちづくり影響評価条例の対象となった場合は、 環境影響評価の中で周辺交通への影響も含め評価を 行い、適切な対策を事業者に求めてまいります。 以上でございます。

○清水康司都市計画部長 次に、都市計画部からも御 答弁申し上げます。 当該事業に関する交通対策につきましては、大阪 府が中心となって進めていくことを明言されており、 本市としましても、大阪府が当該事業による交通へ の影響を十分に調査検討した上で、有効な対策を講 じるよう求めてまいります。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 アリーナ完成の後はですね、 EXPOCITYや吹田スタジアムとの連携や協調 が重要と考えますが、市長の見解をお示しください。

○井田一雄都市魅力部長 まずは都市魅力部より御答 弁申し上げます。 万博記念公園周辺地域のにぎわいの創出に関わる 関連団体間の連携及び協調は重要であると考えてお り、当該地域がさらに広域的な文化・スポーツ・レ クリエーション機能が集積した魅力発信の拠点とし て発展するよう、大規模アリーナ完成後も大阪府主 導で関連団体間の連携、協調を図っていくよう求め てまいります。 以上でございます。

○後藤圭二市長 EXPOCITYの人流は連日、特 に週末、自然文化園は季節やイベントごとに、また、 スタジアムは特定の試合日に、それぞれ集中し、そ れに伴い、自動車交通量も増加します。アリーナ完 成後には、さらに新たに加わる交通量も踏まえ、こ れを私も業務として関わってまいりましたが、動的 なシミュレーションを行わなければなりません。御 指摘のとおり、様々な施設との運営協力の必要性を 強く認識をしており、大阪府にも呼びかけたいと思 います。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 次の質問です。2年後に開催 される大阪関西万博について、市として具体的に取 り組んでいる内容、もし、ありましたら、市長、お 答えください。

○井田一雄都市魅力部長 まずは、都市魅力部から御 答弁申し上げます。 2025大阪・関西万博につきましては、現在、実施 主体である万博博覧会協会や府市万博推進局の機運 醸成に向けた取組に協力するとともに、関係団体な どと情報共有、意見交換を行い、今後の連携の手法 等を検討しながら、万博に係るイベントや取組に対 して後援や側面支援を実施しているところでござい ます。 また、本年5月には、全国の自治体ネットワーク である万博首長連合に加入し、北摂他市をはじめ、 関係する団体との連携を継続しております。 今後、引き続き、協会や推進局、市内で万博に向 けて活動する団体などと連携しつつ、協力関係の構 築及び取組の推進を図ってまいります。 以上でございます。

○後藤圭二市長 2025大阪・関西万博に関して、本市 として現在取り組むべきことは、機運情勢に尽きま す。あと2年となりました。既に大小様々なイベン トが取り組まれております。引き続き、本市として もそれに対して、今後行われるイベントに対しても 協力を惜しむことなく取り組んでまいりたいと存じます。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 大阪府から吹田市に対する協 力の要請の内容をお答えください。

○井田一雄都市魅力部長 大阪府からの協力要請につ きましては、本年1月に設置されました府市万博推 進局から、大阪・関西万博の成功に向けた機運醸成 のための啓発やイベント等に積極的に取り組むよう 求められております。 また、本年5月には、大阪府市長会の場を通じて、 万博博覧会協会から、同様の協力依頼がございまし た。 これらを受け、市内で行われるイベントへの出展 協力や啓発物等の配布、庁内ロビープロジェクター を活用したPR動画等の放映、市のホームページや SNS等での情報発信など、機会を捉え積極的に取 り組んでいるところでございます。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 大阪万博が行われた万博公園 を中心にエキスポ万博のレガシーの具現化について、 市長のお考えをお聞かせください。

○井田一雄都市魅力部長 まずは、担当から御答弁申 し上げます。 本市には、1970万博の会場である万博記念公園を はじめ、隣接するEXPOCITY、市立吹田サッ カースタジアムなど魅力的な周辺エリアや世界トッ プレベルの健康・医療クラスターを擁する健都がご ざいます。 今後、これらの地域資源を活用した取組が進む中 で、新たなレガシーにつながることを期待している ところでございます。 以上でございます。

○後藤圭二市長 今のところ、1970年万博会場であっ た本市の万博記念公園に、何らかのレガシーを残し、 それにより55年の年月で人類の進歩と調和という昭 和のコンセプトがいかになったのか、それはなぜな のか、実感を持って見える形で振り返ることのでき る場所にしてはどうか。70年万博をリアルに体験を した者として、また、地元の市長として、こういう 考え方を持つわけですが、残念ながら、今のところ、 主催者側にはそのような考えはないようにお聞きを しております。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 がん患者のアピアランスケア について質問させていただきます。 がん患者は治療による外見の変化、療養中にも医 療等器具の装着の外見に起因するストレス等から人 との関わりや外出を避けるといった現状があること は御存じだと思いますが、アピアランスケアについ ては、NATS4市において吹田市のみ支援体制が ありません。 本市でもアピアランスケアについての支援体制を 整備するべきだと思います。小児も含めて幅広い年 齢層を対象とするべきと考えますが、市の御見解を お示しください。

○梅森徳晃健康医療部長 がん患者のアピアランスケ アにつきましては、外見の変化等による患者の心理 的負担を軽減するとともに、就労等の社会参加を促 進し、療養生活の質の維持向上を図るためのものと して大切な支援と認識しております。 小児も含めた幅広い年齢層の方を対象としたアピ アランスケアに係る助成の実施について検討してま いります。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 他市の支援状況では一般的に は医療用ウィッグや乳房補正具、下着らしいんです けども、などが対象になっていることが多いようです。 ただ、前向きに御検討いただけるのであれば、ウ ィッグや下着に限定するのではなく、例えば小児で も対象と考えられるのはケアキャップやカテーテル カバー、経管栄養のペグカバー、入浴時に活用する カテーテルやポートを保護するドレッシングシート なども想定されますので、それらも含めて検討して いただきたいと思いますが、副市長の御見解をお示 しください。

○梅森徳晃健康医療部長 まずは健康医療部からお答 えいたします。 支援の検討に当たりましては、既に実施しており ます他市の取組を参考にするとともに、日々相談に 応じていますがん相談支援センター等と連携して、 患者のニーズの把握に努め、利用しやすい支援の在 り方について検討してまいります。 以上でございます。

○春藤尚久副市長 生涯において、がんにかかる人は 二人に一人と言われており、治療による外見の変化 へのアピアランスケアについては、患者が引き続き 学業や仕事等の社会生活を継続して送るために必要 な支援であると認識をしております。患者の方々の 気持ちに寄り添い、小児を含めた利用しやすい支援 の在り方について検討してまいります。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 非常に前向きな御答弁ありが とうございます。 横浜市では市内の拠点病院と連携して、啓発活動 を行うなど、先進的に取り組まれているようですの で、参考にしていただければと思います。

次の質問です。あいほうぷ吹田指定管理者選定に ついて質問をさせていただきます。 吹田市立障害者支援交流センターあいほうぷ吹田 指定管理者選定において、指定管理者が決定し、現 委託事業者であるさつき福祉会が選定されました。 しかしながら、その選定の概要を拝見しましたが、 2位の事業者、以下、次点事業者とさせていただき ますが、次点事業者と驚くほどの差で評価点がつけ られているなど、にわかに信じがたい結果となって いることから、質問をさせていただきます。 まず、選定委員会のメンバーについて、5名中3 名が医療関係、1名が民生委員、1名が税理士です が、医療的ケアの必要な障がい者を含む重度障がい 者を支援する福祉事業の現場を福祉の観点から理解 している委員の有無についてお答えください。

○大山達也福祉部長 選定委員には障がい福祉サービ スの現場に直接携わっておられる方はおりませんが、 障がい支援区分の認定審査をお願いしている方、府 の自立支援協議会にも参画されている方、高次脳機 能障がいやリハビリテーションについて高い見識を お持ちの方など、全員ではございませんが、障がい 福祉の分野やあいほうぷ吹田が受入れを進めていく べき医療的ケア者に関して専門的な知見をお持ちの 方を委員に委嘱しております。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 さつき福祉会と次点事業者の 従業員数及び事業規模、事業所数、事業内容、公設 民営の実績、企業全体の医療的ケア者の受入れ人数 についてお答えください。

○大山達也福祉部長 社会福祉法人さつき福祉会にお きましては、令和4年(2022年)3月末日現在で従 業員数は約670名、また令和4年5月末日現在の事 業所数は、日中活動系で16事業所、訪問系で8事業 所、相談系で15事業所、居住系で10事業所、委託や 指定管理による公設民営の実績数は2事業所、また、 日中活動系の事業所における医療的ケアを要する重 度障がいのある方の受入れ実人数は57名です。 次に、次点者の法人におきましては、令和4年3 月末日現在で従業員数は約380名、また令和4年5 月末日現在の事業所数は、日中活動系で14事業所、 訪問系で12事業所、相談系で4事業所、委託や指定 管理による公設民営の実績数は6事業所、また、日中活動系の事業所における医療的ケアを要する重度 障がいのある方の受入れ実人数は137名です。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 次に、財政状況について専門 委員から説明がなされたようですが、2法人の財務 状況ついて経営上、安定していない項目があったの かどうかお答えください。

○大山達也福祉部長 財務健全性について、流動比率、 固定長期適合比率及び自己資本比率の視点から解説 いただき、両法人とも審査基準をクリアしており、 安定しているとの説明をしていただきました。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 そもそも応募法人の財務状況 が基準をクリアし安定しているなら、評価点数に差 が生じるのはいかがなものかと思います。市の見解 をお示しください。

○大山達也福祉部長 財務健全性の評価につきまして も、他の項目と同様に5段階で評価するものとして います。 会計に関し、専門的知識または経験を有する委員 からは、両法人とも現時点で安定しているとの説明 がなされましたが、どちらがよりよいかは各委員の 評価に委ねられているものでありますため、評価に 差が生じたものと考えています。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 このたびの選定委員会につい て数点の質問をさせていただきましたが、まず、選 定委員の選任ですが、福祉現場を福祉の観点から評 価できる方は残念ながら、いらっしゃらなかったと いうことが分かりました。 先ほど従業員数と医療的ケアを要する重度障がい 者の受入れ人数から言えば、全体的な従業員人数は さつき福祉会が大きく上回っているものの、正規職 員数ではさほど変わりはありません。しかし、医療 的ケアを要する重度障がい者の受入れ実績は137名 と次点事業者が大きく上回っております。 現場経験者の私からすると、それらから読み取れ るのは、従業員一人一人の医療的ケアを要する障が い者と従業員との関わりが多いこと、要するにスキ ルが高いことがうかがえます。こういう見方ができ るのが福祉現場を知っているということです。 先ほど示しましたが、評価項目の一つ、医療的ケ アの実績の、委員それぞれの評価点は30点満点中さ つき福祉会が、A委員22点、B委員30点満点、C委 員15点、D委員22点で合計89点です。次点事業者A 委員15点、B委員30点、C委員15点、D委員15点、 合計で75点です。もう一度言いますが、さつき福祉 会の実績は57名、次点事業者の実績は137名です。 意味が分かりません。

次に、法人の財政状況は2法人ともに安定してい ますが、3項目の合計60点満点のそれぞれの評価、 さつき福祉会A委員60点、B委員60点、C委員30点、 D委員60点で合計210点、次点事業者、A委員60点、 B委員30点、C委員60点、D委員30点となっており、 合計180点でした。 質問でも言いましたが、基準をクリアしているな ら点数に差を設けるのはおかしいのではないでしょ うか。評価基準に入れるなら、最初から入札基準に 財政状況を設けなければいいと思います。 次に、今回の評価項目は明らかに社会福祉法人や NPO法人が有利となる項目がありますし、そもそ も論として、これまで運営してきたさつき福祉会が 有利な項目もあります。 ましてや1,000点満点中さつき福祉会に910点をつ けたD委員においては次点事業者の評価は552点で す。私は次点事業者のことも知っておりますが、考 えられません。それらについて、委員会で同僚議員 から質問をさせていただきますが、はっきり言って 公平な選定が行われたとは思いませんし、これが担 当の考える公平なら認識を変えた方がいいのではな いかということ、担当の説明不足により、公平な評 価点がつけられなかったのであれば、選定委員も気の毒ということだけは指摘しておきます。

次の質問をさせていただきます。狭隘公民館の解 消について。 残り一つとなった狭隘公民館である吹一地区公民 館の整備については、予算提案はまだですが、既に 地域には説明をなされているとのことですので、質 問をさせていただきます。 市の方針では、原則、複合化して建設されるはず ですが、どのような施設と複合化する予定なのかお 答えください。また、更地を購入しての建設になる ので、吹三地区公民館等と比べれば早期の着工・完 成になることが想定されますが、完成時期について 見込みをお示しください。

○道場久明地域教育部長 吹一地区公民館につきまし ては、老朽化と狭隘が課題となっており、また、現 地での建て替えでは、狭隘の解消が難しいため、移 転建て替えを前提に検討を進めてきたところでござ います。 新たな施設を整備するに当たりましては、本市一 般建築物の最適化推進の基本方針に基づき、施設の 効率性の向上等を目指し、複合化することを含め検 討してまいります。 次に、完成時期につきましては、本市公共施設一 般建築物個別施設計画におきまして、令和7年度 (2025年度)までに建て替えを実施する予定として おり、土地の取得後、できる限り速やかに進めてま いります。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 いずれにしても、吹一地区公 民館の新設の地域は、長年の切実な思いであること から、一日でも早く完成していただくように要望し ておきます。 次の質問です。 昨年度の第1回キャッシュレスキャンペーンの経 済効果を詳細にお答えください。

○井田一雄都市魅力部長 令和3年(2021年)12月1 日から31日まで実施いたしましたキャッシュレス決 済ポイント還元事業では、市内対象店舗で23億 9,084万4,191円が消費され、加えて、ポイント還元 のあった5億8,535万3,880円が市内で消費されたと 想定した場合、最大で29億7,619万8,071円の経済効 果があったと考えております。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 第2回キャッシュレスキャン ペーンの予算消化見込みと、そこから想定される効 果をお示しください。

○井田一雄都市魅力部長 令和4年(2022年)10月17 日から12月16日まで実施しておりますキャッシュレ ス決済ポイント還元事業におきましては、現時点で のポイント還元速報値が、先ほど御答弁申し上げま した昨年度実績値を既に上回っており、最終的には 大きく上回る実績値になるものと見込んでいるとこ ろでございます。 以上でございます。

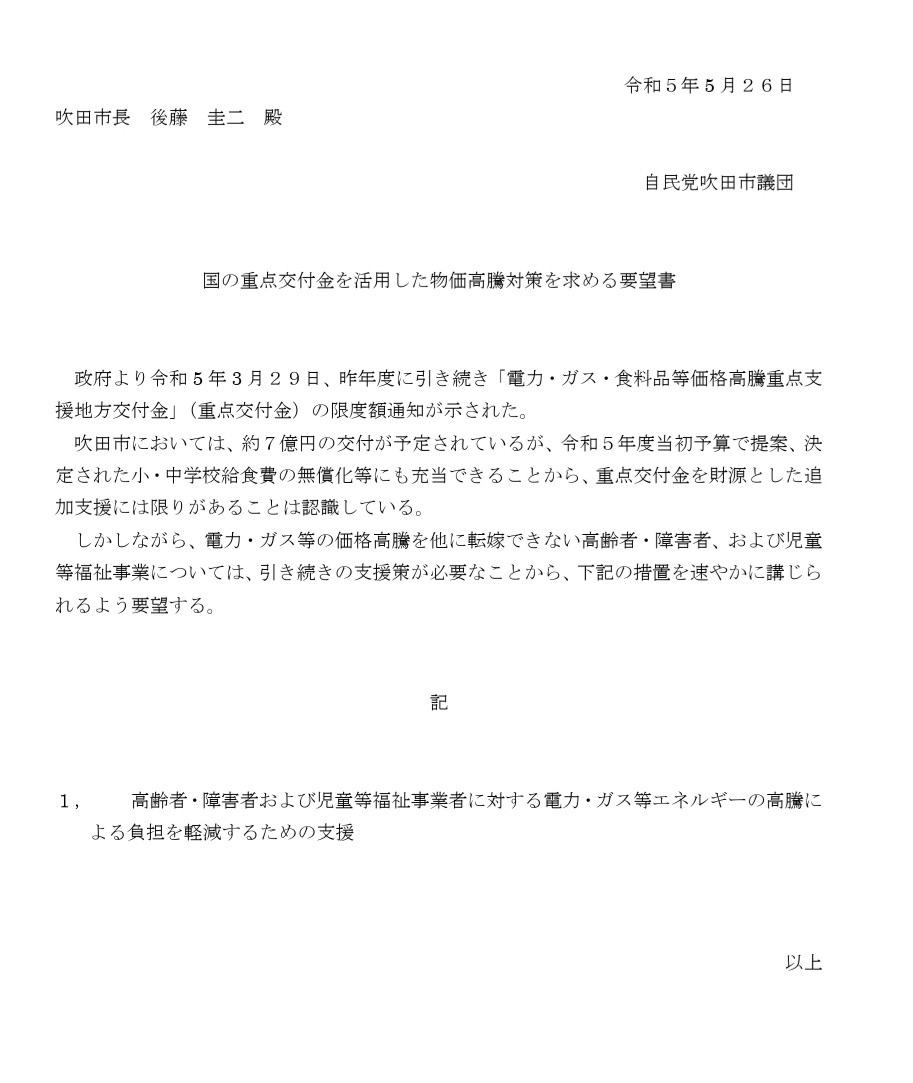

○1番 泉井智弘議員 非常に効果が高いとのことで すが、利用者と利用されない方の不公平感がありま す。それを踏まえて、先日、会派で国の重点交付金 を活用し、キャッシュレスキャンペーンの積極的な 利用が見込めない高齢者等への独自支援を要望させ ていただきました。重点交付金だけではなく、国の 第2次補正予算にも計上されている地方創生臨時交 付金等も活用し、キャッシュレスキャンペーンのみ でなく、高齢者にも配慮した同様のキャンペーンを 矢継ぎ早に投じるべきと考えますが、副市長の見解 をお示しください。

○井田一雄都市魅力部長 まずは担当より御答弁申し 上げます。 今回のキャッシュレス決済ポイント還元事業では、 先ほど御答弁申し上げましたとおり、予想を上回る 経済効果を見込んでいるところでございますが、キャッシュレス決済の導入に不慣れな市民や消極的な 事業者もいらっしゃることは認識しており、準備に 一定時間を要しますが、そうした方々も御利用いた だけるような制度の検討を進めてまいりたいと考え ております。 以上でございます。

○辰谷義明副市長 現在、世界的にキャッシュレス化 が進んでおり、国におきましてもその推進が閣議決 定されるなど、DX化が推進されているところでご ざいます。 しかしながら、現在の経済状況を踏まえますと、 まずは目の前の物価高騰対策に重点を置き、多くの 市民が利用可能な手だてが必要であると考えており ます。準備には一定の時間を要しますが、実現に向 け早急に検討を進めてまいります。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 次の質問をさせていただきま す。吹田市消防について。 まず、今定例会に救急車を1台整備する提案がな されたことは、私も以前から要望しており、昨今増 え続ける救急要請に対して迅速に応急措置を行うこ とは、市民の生命を守る上でも重要な施策だという ことは理解し、高く評価をいたします。 そして、救急隊を増隊する上で、最も重要なのは 3人一組で活動する1隊につき救急救命士を最低一 人配置することだと認識しておりますが、市の救急 隊における配置状況をお示しください。

○笹野光則消防長 消防本部では、救急救命士養成計 画として、救急隊1隊当たり2名の乗車体制を目標 に、年間5名を救急救命士養成課程へ派遣しており ます。 現在の救急救命士配置状況につきましては、54名 の救急救命士を9隊に配置しており、救急救命士の 乗車率につきましては、1.7人となっております。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 本市消防における緊急出動の うち、救急車両の出動、以下、救急出動と、消防車 両、これは救助隊、レスキューですね、を含みます が、消防車両の火災、警戒出動、以下、火災等出動 とさせていただきます。その回数及び比率をここ数 年で最も多かった年度でお答えください。恐らくコ ロナ禍による行動制限の要請前の年になると思いま す。よろしくお願いします。

○笹野光則消防長 新型コロナウイルス感染症が感染 拡大する前の5年間の平成27年(2015年)から令和 元年(2019年)の件数で申しますと、救急出動件数 が最も多かったのは令和元年の2万210件で、火災、 救助、警戒の災害出動件数が最も多かったのは平成 30年(2018年)の2,371件でございます。 比率でございますが、救急は事案1件に対して1 隊で対応しますが、火災等の事案は複数隊で対応す るため、単純な件数比較が難しいところもございま すが、救急出動件数と災害出動件数の比率に最も差 があったのは、平成27年で救急出動件数が1万 7,521件の92.2%、災害出動件数が1,476件の7.8% でございます。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 御答弁のとおり、圧倒的に救 急出動が火災等出動を上回ります。 特に熱中症対応の多い夏の期間は24時間、ほとん ど帰所できない状況もあると聞いております。 このような救急隊に配置された消防職員の仕事量 は多く、年間を通して特に過酷であることは想像に たやすいですが、消防長の認識をお示しください。

○笹野光則消防長 救急隊の活動状況につきましては、 令和4年(2022年)の救急件数は、コロナ禍の令和 2年(2020年)、令和3年(2021年)の救急件数か ら増加に転じ、11月28日時点で、昨年同時期と比べ 3,395件の増加となっております。特に、救急件数 が増加しました今夏につきましては、救急出動が続 【会議録(速報版)】校正前原稿のため、正式な会議録ではありません。 ― 35 ― くと十分な休息や食事を取ることができない状況と なることから、救急要請の多い地域への弾力的な救 急隊配置及び交代乗務による救急隊員の負担軽減を 行っております。 また、各署の実情に合わせて、日頃から救急隊員 が様々な経験を積み重ねていけるよう、消防隊員へ の柔軟な配置を促し、救急隊員の労務管理に、より 一層努めてまいります。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 消防長のお答えになった救急 要請の多い地域とは中消防庁舎のことでしょうか。 また、弾力的な救急配置及び交代乗務による負担軽 減を行っているとのことですが、今年度何回行いま したか。また、救急隊から消防隊への柔軟な配置を 促したとありますが、今年度何回行いましたか、お 答えください。 最初に質問させていただいた救急救命士の配置状 況では乗車率1.7人と御答弁されておりますが、一 人交代常務や消防隊への配置替えを行えば、単純に 考えて0.7人となります。それらから考えて、ほと んどできていないのではないでしょうか、お答えく ださい。

○笹野光則消防長 救急要請の多い地域につきまして は西消防署管内で、出動件数が最も多い救急隊は中 消防庁舎の救急隊となります。 また、弾力的な救急隊の配置につきましては、北 消防署救急隊2隊のうち1隊を中消防庁舎に配置し 2隊態勢で対応いたしました。期間は、令和4年 (2022年)7月16日から9月16日までの63日間実施 いたしました。 救急隊から消防隊への柔軟な配置につきましては、 今年度は4月から11月までの8か月間で90回ござい ました。 最後に、救急救命士の乗車率につきましては、救 急車には必ず救急救命士が1名乗車しており、令和 3年(2021年)中の救急件数1万7,651件のうち、2 名乗車は1万5,559件で乗車率は88%であることか ら、消防隊への乗換えなど一定の対応は可能である と認識しております。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 まず、弾力的な救急隊の配置 についてですが、わずか3か月間の一時的な配置替 えをしているようですが、北消防署や南消防署管内 の出動件数は比較的少ないと聞いております。仮に そうであれば、出動件数の多いところに常駐させれ ばよいのではないでしょうか、答弁を求めます。 次に、柔軟な配置替えについてですが、御答弁だ け聞くと乗車率88%なので、配置替えは十分にでき ているというニュアンスですが、8か月で90回とい うことは、全救急隊9隊で割ると1隊当たり8か月 で10回、1か月で計算をすると月約1回だけです。 これで負担軽減できているという認識なのか御答弁 を求めます。

○笹野光則消防長 出動件数の多いところへの常駐配 置につきましては、救急需要の多い時間帯に対応す るために臨時配置としておりました。今後、中消防 庁舎を廃止し、中庁舎の救急車は令和6年4月に開 所する北部消防庁舎等複合施設のある北消防署管内 へ配置換えを行い、バランスの取れた配置となると 考えておりますが、今後とも配置については研究し てまいります。 また、これまでも取組等について周知してまいり ましたが、配置換え等が進んでいない部分もござい ますので、今後より各署において柔軟な配置や対応 が進むように、本部からも強く周知して、負担軽減 に努めてまいります。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 消防隊の処遇についてお伺い します。 現場の消防職員は言うまでもなく事務職員に比べ、 危険と隣り合わせの職場環境ですが、事務職員との 手当の違いについてお答えください。

○笹野光則消防長 現場対応する消防本部の隔日勤務 の職員につきましては、一般事務職員と異なり業務 の内容に応じて、吹田市特殊勤務手当の支給に関す る規則に基づき手当を支給しております。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 手当の詳細をお答えいただい てよろしいですか。

○笹野光則消防長 消防職員特殊勤務手当の詳細につ きましては、緊急出動時の運転者に対する機関業務 手当が1当務につき280円、患者を搬送した救急隊 員に支給する救急業務手当が1回につき60円、高さ 10m以上の場所における高所作業手当並びに潜水作 業手当がそれぞれ1当務につき130円、救急救命士 業務手当が月額10,000円となっております。 また、その他の特殊勤務手当として、夜間業務特 殊勤務手当や防疫等作業特殊勤務手当を支給してお り、防疫等作業特殊勤務手当につきましては、主に、 疑いを含め新型コロナウイルス感染症の感染者を取 り扱った場合に日額3,000円、そのうち当該患者等 の身体に接触した場合等に、日額4,000円を支給し ております。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 処遇につきましては、次の質 問の後にまとめて質問させていただきます。 装備品についてお伺いいたします。 現在、市の消防活動において、不足している装備 品はありませんか、お答えください。

○笹野光則消防長 消防活動に必要な消防装備品のう ち、法令等で定められている車両積載資器材につき ましては、全て積載しております。また、個人装備 品を含むその他の資器材につきましても、隊員が安 全迅速に消火・救助・救急活動を行える装備品を選 定し配置しており、近隣他市と比較しましても充足 しているものと認識しております。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 近隣他市と比較しても充足し ているとのことですが、近隣他市の状況は聞いてお りません。あくまで、吹田市消防職員の安全、ひい ては市民の安全のための質問と捉えていただきたい のですが、例として、高所作業時に使用するフルハ ーネスは法の特例措置を除いた場合、充足しており ますか。また、コロナ禍における救急隊の陽性者と 接触する機会も非常に多いことを考えた場合、医療 従事者と同じ対策を講ずる必要性があると思います。 その観点から言えば、搬送ごとのN95マスクやガ ウンの使い捨てが当たり前ですが、マスクやガウン はどのような配付をされているかお答えください。

○笹野光則消防長 高所作業時に使用するフルハーネ ス型墜落制止用器具につきましては、消防活動の任 務分担から足場床のない高所での救助業務に当たる 救助隊に配備しております。また、安全帯の規格が 改正されたことと労働安全衛生規則の解釈において、 墜落制止用器具を使用させることが著しく困難な場 合において、墜落による危害を防止するための保護 帽を着用させる等の措置が含まれるとされているこ とから、全消防職員に個人装備品としてショックア ブソーバーつき胴ベルト型墜落制止用器具を貸与し、 消防業務に当たることは法的に問題なく充足してい るものと考えております。 次に、N95マスクや感染防止衣の配付状況につき ましては、令和2年(2020年)に新型コロナウイルス 感染症が拡大したことに伴い、世界中で供給困難な 状態となり、厚生労働省の通知に基づき、感染防止 対策を踏まえながら、できる限り再利用を行ってま いりました。 現在も需給状況は完全には回復しておらず、破損 や大きな汚染がない限り、消毒殺菌を行い再利用を 継続しておりますが、新型コロナ陽性患者の移送な ど感染リスクが高いと思われる事案に関しましては、 その都度廃棄しております。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 まず、フルハーネスについて、 法的には問題がないのは分かっております。私が言 っているのは、消防隊がより安全に職務を遂行する に当たり、はしご車などの特例措置を除いた場合、 充足しているのですかと聞いておりますので、再度 御答弁を求めます。 次に、マスクやガウンですが、需給状況が完全に 回復していないとの御答弁でしたが、コロナ感染が 疑われる救急搬送は今年度何件あったのですか。 また、御答弁からすると、需給が困難だから再利 用しているということでよろしいでしょうか。念の ため、健康医療部から市内の中核病院にも確認して もらい、私の方でも市内の総合病院に確認しました が、特に困っていない、これから患者が増加するこ とを踏まえても大丈夫とのことでしたが、吹田市消 防だけが困っているということでよろしいでしょう か。 次に、処遇についてですが、コロナ禍の特例的な 手当は支給されているとのことですが、通常の手当 は過酷な救急隊で出動1回60円とのことです。年間 出動件数を9隊で割り、さらに出勤日数で、これは 単純計算になりますけども、しても、年間約5万円 から6万円程度です。 また、特に救急救命士は40歳代後半から50歳を過 ぎても乗り続けているとのことですし、指令、課長 代理級になるんですけども、課長代理級になっても 乗り続けていることから、救急隊は出世できない状 況下にあると推測します。 また、課長代理級につきましては、深夜の出動、 これは残業代が全くつきません。救急救命士法が整 備されて以降、消防隊及び救急救命士で消防長、理 事、次長、消防署長の職についた人数をそれぞれお 答えください。

○笹野光則消防長 消防隊が救助現場に先着し、救助 隊が到着するまでの間に行う初期救助活動にはフル ハーネス型墜落制止用器具を使用した活動は想定し ておりませんが、今後も消防隊員がより安全に職務 遂行できるように諸課題を検討してまいります。 次に、コロナ感染が疑われる救急搬送は、令和4 年(2022年)4月1日から11月30日現在で4,225件 ございました。 救急隊が使用している感染防止衣に関しましては、 現在も入荷がかなり遅れている状況でございます。 また、N95マスクに関しましては、令和2年(2020 年)時に比べ入手困難な状況ではありませんが、N 95マスクの使用につきましては、感染症の種類や程 度、感染力など状況に応じた運用を再度確認し、対 応してまいります。 次に、救急救命士法制定後の平成4年(1992年) 以降につきまして、最終的な職階で消防長に就任し た救急救命士以外の消防吏員は10人、理事が6人、 次長が二人、署長を含めた次長級職員は46人で、う ち救急救命士は一人となっております。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 消防について、まだ少しお聞 きしたいことがあったんですけれども、2回目の質 問ですね、昨日の朝9時には確認していただいたと 聞いておりますが、メールで返ってきたんが、夕方 の5時半近くでした。消防、質問しないとその後、分からないこともありますし、質問して答弁を見ない とね、分からないこともあるので、昨日作業して今日朝一ですね、9時ぐらいから答弁確認させていた だきましたが、そんな短い時間で答弁確認はできま せんので、もう少し丁寧な対応をお願いしたいと思 います。 特に、この答弁の中でも、今救急隊が使っている ガウンっていうのは特殊なガウン使われてるということで、需給状態が追いついてないっていうことは、 答弁確認の中で理解はしましたが、そもそもN95マ スクも含めて間に合ってないというような答弁もも らってますしね、そういったちょっと矛盾が結構多 いなっていうふうに感じました。 あと、管理職になるんでしょうか。消防署長より 上の方以上ですね、その方と、現場職員のやはり認識 っていうところにずれがあるのかなっていうのも、 現場の声として聞いておりますし、現場は必要だと 思って上に言っても、上から蹴られたということも 聞いております。ただ、答弁確認の中で話を聞いてると、一定の理由があって現場には使わせていない ということですけれども、そうであれば、まだ現場 サイドでは不満に思ってる部分がありますので、や っぱりそういった理由をしっかりと説明して、納得 した上で仕事をしていただくっていうのは、非常に 重要なことなのかなと思います。

現場も消防隊員、 特に使命感を持って強い使命感のもとで仕事をして おりますので、やっぱりそういう不満が出るってい うことは、消防隊員の安全にも関わりますし、市民 の安全にも直接関わってくるっていうことですので、 その辺の現場との連携ですね、しっかり取っていた だくように、まずお願いしたいのと、副市長にちょ っとお聞きしたいんですけども、今ちょっと消防の、 特に救急隊員の処遇について数点質問させていただ いたんですけども、これ、私が以前ですね、何年前 かちょっと忘れましたけど、夏場、24時間、先ほど も24時間中ほとんど帰署できない状況があるっていう中ですね、大体消防、救急車1台3人乗りますよね。一人1本500㎜の飲物を3本ずつ持っていって も9本載せるのが限界と聞いとりました。そんな中、 病院でドリンクを買うと苦情が入って、それ以降、 一切変えなかった状況がずっと続いていたことに対して、当時の消防長に、それはおかしいんじゃない かということで許可してもらった経緯があるんです けども、そういう意味も含めて、1回60円しかつかないんですね。それでも、勤務体系でいうとかなり 苛酷、消防隊と救急隊の回数を今出してもらいまし たけど、相当な回数の差が生じておりますし、出世 に関しても、過去救急救命士法が整備されてから、 次長級にたった一人です。あとは全て消防隊員が課長級以上ですね、署長以上になっていると。 そこで、私がちょっと危惧するのが、やっぱり救急隊に行きたくって、救急救命士になりたいと思っ ていても、もし、出世意欲のある職員が乗りたくな いということにならないかなというふうに危惧して おります。この辺もね、朝の答弁確認で、今後の状況、今後のお考え、消防長のお考えというのはもう 聞きましたので、ある程度、これから解消はされてくるんだろうと思いますけれども、少なくてもです ね、今消防長が消防隊の全体のトップではあるんですけども、トップで、理事が救急隊の担当をしてる のであればですね、せめて理事には救急隊出身の人を上げていってもいいんじゃないかと思うんですね。

今の現状から言うと、先ほども言いましたとおり、 50歳過ぎてもまだ乗ってるとか、課長級代理、管理職になっても乗っていて残業がつかないとか。やっぱり救急車降りてからわずか数年でそこまでの立ち位置に行くっていうのは難しいでしょうから、その辺 も含めて今後検討していただく必要性があると思う んですけども、最後、ちょっと副市長、御見解をお 示しください。

○春藤尚久副市長 消防に関していろいろな御指摘、 御意見を頂きました。私も消防隊、救急隊の職員が やりがいを持って安全に職務を遂行するために必要 な環境整備、適切な処遇、あるいは人事配置ですね、 そういうことについて今後検討を進めてまいりたい と考えております。できる限り風通しのよい職場、 下の意見がくみ上げられるような職場にしていきな がら、そういった改善を図りたいと思っております。 以上でございます。

○1番 泉井智弘議員 僕は、何も人の意見を全て聞 けって言ってるわけではないです。上の考えはもちろんあるでしょうし、そこの意見の相違があるので あれば、そこは解消してあげないということを思っ ておりますので、ぜひその連携ですね、しっかり現場と取っていただきますよう、最後に要望をさせ ていただきまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございます。

2023年02月07日 14:56